上岛麻将机

静默的牌局

那台“上岛麻将机”,就端坐在客厅的正中央,它通体是沉郁的紫檀木色,边角打磨得圆润,泛着一种被时光浸染过的、幽然的光泽,四面的帷布低垂着,是墨绿的丝绒,吸音似的,将周遭一切的嘈杂都收敛了进去,它不像一件家具,倒更像一尊沉默的、属于现代的神祇,或是一艘铁铸的方舟,载着四把空寂的椅子,泊在流年深处,不知要往何处去。

早先的光景,不是这样的,那时节,这屋里的人声与牌声,是煮沸了的一锅水,终日喧腾着,洗牌时,是“哗啦啦”一阵痛快的瀑布响;那牌磕在实木的台面上,又变成“噼里啪啦”的、带着火气的爆豆声,父亲说话不多,指节叩着新摸来的牌,沉吟半晌,才沉沉地吐出一句“碰”或“吃”,那声音里,是藏着得意与算计的,母亲则不同,她笑起来声音亮,和了牌,便一把将牌推倒,那清脆的撞击声里,满是藏不住的、暖融融的欢喜,那时的屋子,是被这人气儿与声响撑得满满的,像一个鼓胀的、鲜亮的汽球。

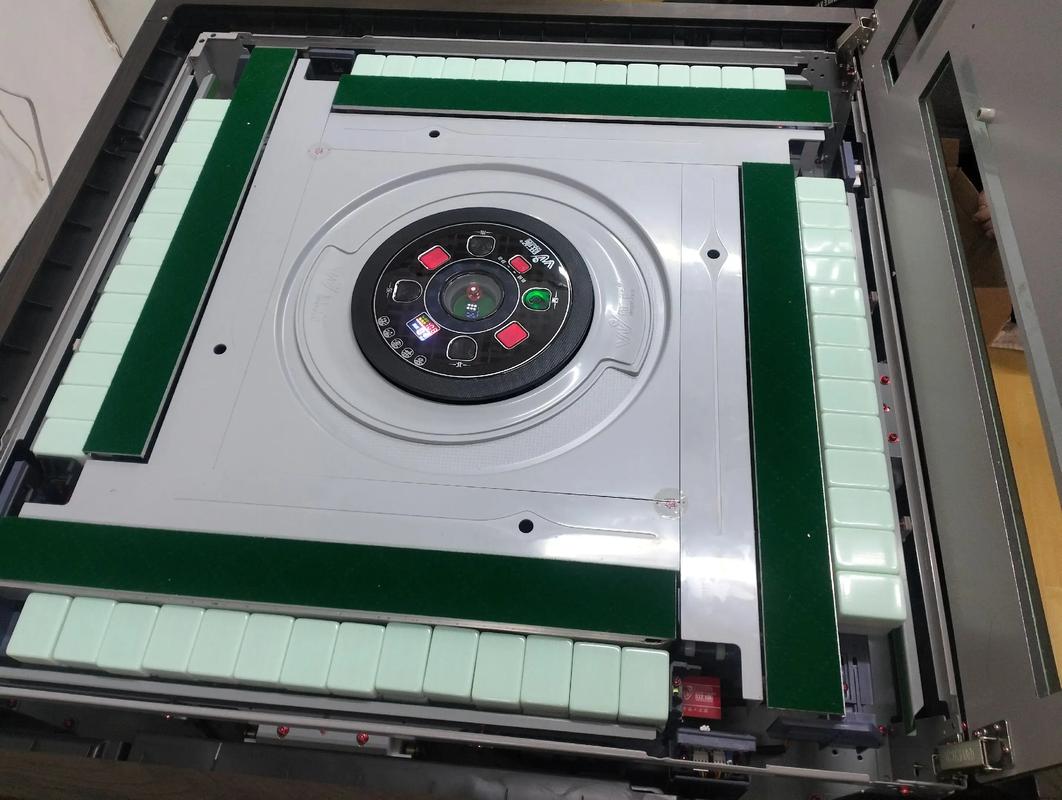

可自从这“上岛”机器来了,一切便都不同了,它洗牌,是在肚子里进行的,只一阵低沉的、闷闷的嗡鸣,如夏夜远处的雷声,片刻便歇了,那牌便从台面下悄没声地升起,四四方方的一垛,齐整得令人心惊,牌是齐整了,手感却没了,那温润的、带着各自体温与手泽的牌,如今摸在手里,只是一片冰凉的、均质的滑,打出去的牌,落在丝绒的台面上,竟连一点声响也无,仿佛一片羽毛,落入了深潭,激不起半点涟漪。

牌局于是静了,静得只剩下窗外偶尔的车声,与墙上挂钟“滴答”的步履,父亲的话更少了,常常只是盯着那自动升起的牌垛出神,他那只惯于在混乱中寻觅生机的手,如今悬在齐整的牌阵上,竟显出几分无所适从的迟疑,母亲那爽朗的笑声,也渐渐被一种专注的、近乎严肃的沉默所取代,他们依旧每周凑成一桌,程序分毫不差,但那热闹的、活生生的人气儿,却被这精密的机器,一点一点,给磨蚀殆尽了。

我有时在一旁看着,会觉得这寂静比任何喧嚣都更震耳,这台“上岛”麻将机,它用最高的效率,成全了牌局的完美;却又用这过分的完美,悄悄抽走了牌局里那点活泼的、毛糙的魂儿,它像一个不动声色的暴君,用沉默的律法,统治了这方寸之地,那些在混乱的洗牌声中滋长出来的期待,那些在响亮的磕碰里迸发出来的惊喜,都成了被它优雅地摒弃于规则之外的、不合时宜的往事。

那一日,机器大约是出了点故障,洗了好一阵,牌却迟迟没有升上来,父亲等得有些不耐,下意识地伸出手,像从前那样,在空荡荡的台面上习惯性地一揽,自然是揽了个空,他那只苍老的、布满斑点的手,就那样孤零零地悬在半空,半晌,才缓缓地、有些落寞地收了回去。

那一刻,我忽然明白了,我们买回的,不只是一台机器,我们是将一种崭新的、无情的秩序,请进了家门,我们告别了那个需要双手去搓揉、去创造的混乱世界,迎来了一个被安排得明明白白的、精准的寂静时代。

牌局依旧在进行,每周一次,雷打不动,只是那哗啦啦的瀑布,终究是断了流,沉入这铁铸的方舟之下,成了一潭再也激荡不起来的死水。