便携式麻将机

便携式麻将机

这东西,初看时,是有些令人失笑的,麻将,这沉甸甸的、理应由紫檀或花梨木郑重承载的国粹,这需要四平八稳地安放在一间敞亮的屋子里,伴着缭绕的烟气与鼎沸的人声,方能显出其气派的物事,竟也能变得“便携”了么?它该是怎样的一个模样?莫非像一个化妆箱,提起来就能走?这念头本身,便带着几分都市童话似的、不真实的滑稽。

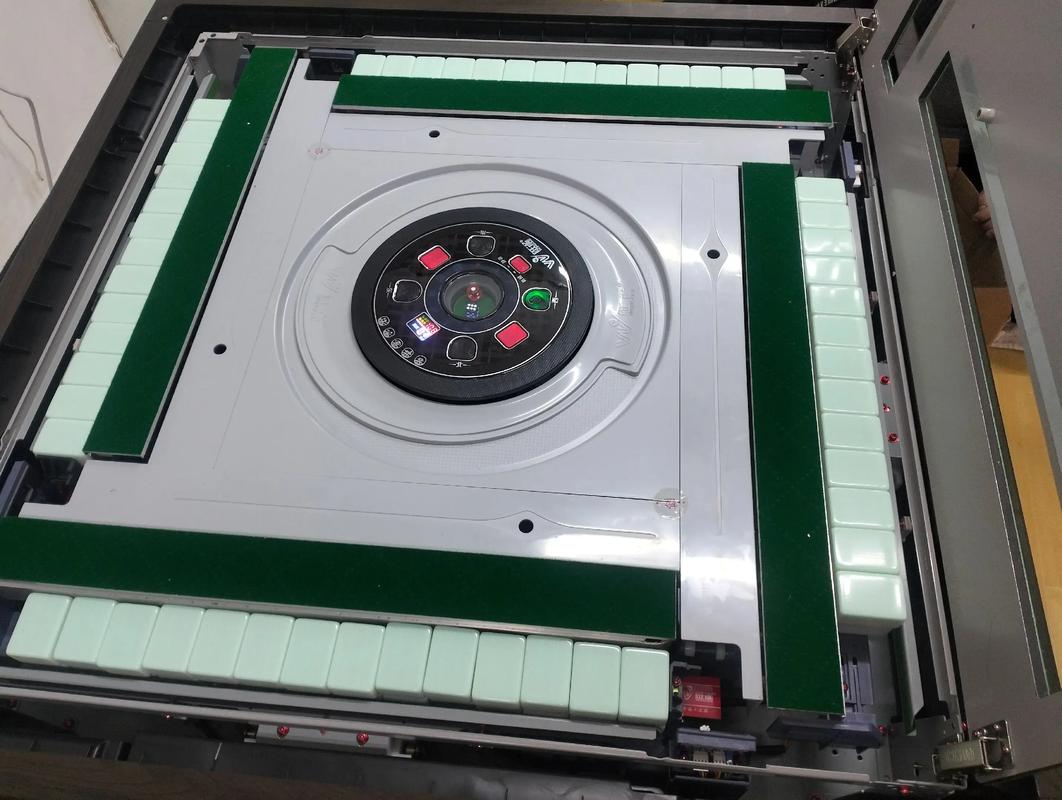

然而它确乎是来了,静静地出现在某个朋友的客厅角落里,它的身量,只如一个小号的旅行箱,外壳是那种过于光洁的、工业化的塑料,哑光的,带着理性的纹路,传统的麻将桌,敦实如山,有一种“请上座”的威严;而它,却谦卑的,驯顺的,仿佛在说:“我可以去任何地方。”这姿态里,便先已失却了几分旧日麻将坐镇中堂的仪式感。

待到开启时,那感觉便更奇妙了,没有了那一声沉重的“哗啦”——那本该是上百枚厚重骨牌倾泻在实木桌面上的、清冽而繁密的交响,是牌局雄壮的序曲,取而代之的,是一阵低微的、近乎羞涩的电机嗡鸣,然后便是洗牌件在机器内部窸窸窣窣的滑动,那声音被包裹着,闷闷的,像一群被幽禁的、不得舒展的精灵在窃窃私语,它太有效率了,几十秒钟,牌便已码放得如仪仗队般整齐划一,省却了四人伸手搅和的那一番热闹,这便利是实实在在的,却也抽去了几分亲手营造秩序的、乱糟糟的生机。

我不禁想起童年时,在外婆家见到的麻将,那是在一个午后,阳光透过窗格,在深红色的漆面上切出明亮的光块,外婆的手,干瘦而布满脉络,摸牌时总带着一种郑重的、近乎神秘的温柔,她与几位老姊妹围坐,洗牌的声音如春潮涌动,说话的声音不高,絮絮叨叨的,混着牌面的碰撞声,织成一片温暖而安宁的网,那麻将是有体温的,浸染了岁月的烟火的;每一张牌的边缘,都被摩挲得温润如玉,那是一场仪式,时间的流逝在其中是缓慢的、可感知的。

而这便携的机器呢?它属于另一个时代,一个被“效率”与“流动”定义的时代,它的舞台,是都市青年租住的公寓,是郊外野餐的帐篷旁,是高铁疾驰的旅途中,它不再要求一个专属的、固定的时空,而是随时随地,可以拼凑起一片短暂的欢娱,它仿佛在说:生活是奔忙的,但娱乐可以见缝插针,这自然是好的,是一种聪明的适应,只是,那属于麻将的、沉甸甸的“慢”的质地,那在漫长午后一点点酝酿起来的人情,似乎也在这种“便携”里,被悄悄地稀释了。

或许,变的不是麻将,是我们,是我们将这古老的顽物,从它赖以生根的、安稳的土壤里连根拔起,洗去它身上的包浆与尘埃,再套上一个符合现代节奏的、轻巧的壳子,我们带着它迁徙,流亡,在一切不稳固的据点里,试图快速地重建一种熟悉的慰藉,它成了一个符号,一种对往昔安定社群生活的、便捷的模仿。

夜渐深了,牌局散去,朋友利落地将机器合上,“咔哒”一声,那方才还上演着悲欢离合的微型战场,便又变回了一个沉默的箱子,可以轻易地提走,塞进储藏室,不占一丝地方,来也匆匆,去也匆匆,了无痕迹。

我忽然觉得,那便携的机身里,哗啦啦洗着的,或许不只是一百三十六张牌,更是我们这代人身不由己的、碎片化的时光,与那份急于安放,却终难落地的、飘摇的情谊,我们发明了便携的一切,却不知那份最值得珍重的、无法被“便携”的厚重与安稳,又该去何处找寻。